ピル(低用量)を服用している女性と服用していない女性、世の中には基礎体温を測定している方は多くいると思います。

その基礎体温を安定させるために、女性の体内では、様々なホルモンが活発に働いています。

今回はその中でも卵胞ホルモン(エストロゲン)のはたらきと、女性の排卵についてまとめてみました。

Contents

ピル(低用量)の成分卵胞ホルモン(エストロゲン)の作用

低用量ピルの主成分でもある卵胞ホルモン(エストロゲン)は、排卵前に最も分泌量が増加します。

らせん動脈を増生させることで、子宮内膜機能層の増殖と肥厚を促して、受精卵が子宮に着床しやすい環境をつくり、妊娠に備えて子宮、卵巣、乳房などの器官のはたらきを高め、膣や皮膚、膣以外の粘膜にも潤いを与えます。

分泌量が最も多くなるのは20代で、以後分泌量は徐々に減少していきます。

https://www.otsuka-plus1.com/

卵胞ホルモン(エストロゲン)が活発に分泌される間は、自律神経のバランスを整えることから、脳の血流が促進し、精神的にも身体的にも体調が良く、気分も落ち着いている時期です。

月経前症候群の原因の一つが、この卵胞ホルモン(エストロゲン)や黄体ホルモン(プロゲステロン)によるホルモンバランスの乱れと言われています。

ホルモンバランスが崩れると月経不順や不正出血の原因にもなります。

低用量ピル(OC)は、卵胞ホルモン(エストロゲン)と黄体ホルモン(プロゲステロン)の合剤で、排卵抑制などによる避妊効果や、月経困難症・子宮内膜症の症状緩和薬として使用されています。

また、近年では更年期障害の治療としてもホルモン補充療法として卵胞ホルモン(エストロゲン)は使用されることも多くなっています。

卵胞ホルモン(エストロゲン)は、体内で女性ホルモンとして作り出され、卵巣から分泌される成分ですので、外部から卵胞ホルモン(エストロゲン)そのものを摂取することはできませんが、卵胞ホルモン(エストロゲン)を正しく分泌させるためには、まず健康であることが基本です。

毎日の食事は栄養バランスの良いものを摂り入れ、健康な体を作るように心がけましょう。

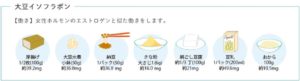

特に、大豆イソフラボン、ビタミンE、ビタミンB6を含む食材には、不足した卵胞ホルモン(エストロゲン)を補ったり、卵胞ホルモン(エストロゲン)の分泌を促したりする作用があるとされています。

卵胞ホルモン(エストロゲン)などの女性ホルモンをしっかりと分泌させるには、規則正しい生活を送ることが大切です。

特に睡眠不足になると、女性ホルモンの分泌が崩れてしまうので、睡眠不足は大敵です。

寝室の環境を整え、寝つきが良くなるようにストレッチで体を温める、就寝前のスマートフォンの使用は控えるなど、良質な睡眠がとれるように工夫をしましょう。

また、体の冷えはホルモンバランスの乱れにつながります。

特に冷え性の人は、腹巻や靴下を着用する、温かい飲み物を飲み体内から体を温める、41℃前後の温度の湯船に10~15分は浸かるようにするなど、冷え対策をすることも大切です。

引用:https://www.abc-cooking.co.jp/

ピル(低用量)で,がん死亡のリスクが減る!

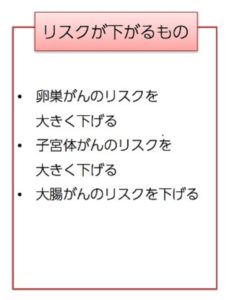

低用量ピル(経口避妊薬)の服用によって、がんの種類によってはそのリスクを減らすことも最近わかってきました。

卵巣がんでは、1年間低用量ピル(経口避妊薬)を使用しただけで約5%の発癌リスク低下が報告されています。

卵巣がんは、卵巣が毎月の破裂と修理を繰り返すことで生じるとされているため、低用量ピル(経口避妊薬)の服用により卵巣が休息することで、がんの発症を抑制すると考えられ、10年の使用で約50%卵巣がんのリスクが低下するといわれています。

子宮体がんにおいても、1年間以上の低用量ピル(経口避妊薬)の使用によって発癌リスクが低下することが報告されています。

一度子宮体がんのリスクを低下させることができれば、その効果は20年ほど持続しているという報告もあります。

予防効果は、避妊薬に含まれる卵胞ホルモン(エストロゲン)の量にあまり左右されることなく、また、出産回数やBMI、閉経の有無など各女性の特性にも影響されないとされています。

しかし、婦人科系のがんの中でも、乳がんの患者さんはがんの活動が活発になってしまうことがあるので、禁忌(処方してはいけない)とされています。

最近5年間に再発のない女性に対しては、他に適切な方法がない場合以外には通常勧められず、最終的にガイドラインには、発症後5年以上の再発のない女性患者には慎重投与とすることとなっています。

乳がんの家族歴のある方は、ない方に比べて乳がんの発症率が高いと言われています。

低用量ピル(経口避妊薬)の服用でそのリスクが増加することはないようですが、必ず既往歴のある方は初診時に記載し、内服を始める前には乳がん検診をおすすめします。

引用:https://medical.nikkeibp.co.jp/

ピル(低用量)服用していないときの排卵と基礎体温

ピル(低用量)を服用することで、体内のホルモンバランスを妊娠している時と同じような状態にすることで排卵を抑制し、月経周期を整えます。

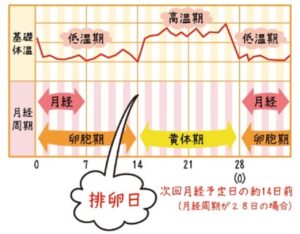

月経周期とは、月経開始日から次の月経開始前日までの日数で、通常25-38日間です。

では、低用量ピルなどを服用していないときの排卵はどう起こるのでしょうか。

排卵日とは卵巣で大きくなった卵子が出てくることをいいます。卵巣では周期的に卵子が作られますが、この卵子が卵管を通って子宮へ向かっていきます。

排卵日は、前方視的には確定できないですが、通常月経周期が安定している人は、月経13~14日目に排卵することが多く、基礎体温は、その時期が低温期の終わりになっています。

基礎体温とは、体を動かさず横になっているときの最も安静な状態の体温です。

目が覚めて起き上がる前に婦人体温計を舌下に入れて測定します。

この基礎体温を、毎日同じ時間帯に測定・記録することで、月経が起こる時期や排卵の有無、妊娠しやすいタイミングなど身体の状態を把握することができるのです。

また基礎体温は、生活のリズムや測り方によって変化してしまいます。

睡眠時間が4時間以下の場合には、正確な基礎体温が計測されない可能性がありますので、最低でも4~5時間以上の睡眠をとるように普段から意識しましょう。

引用:https://hitester.jp/

月経周期のばらつきが多い方は、自分で排卵日の特定をするのは困難です。

自分自身で排卵日だと思う時期に、婦人科でエコー検査を受けて、卵巣の中で育っている「卵胞」の大きさを測定し、だいたい何日後に排卵するかを予測するしか方法がありません。

月経周期のあいだに、女性ホルモンの指令のもと、女性の体の中ではさまざまな変化が起こり、妊娠のための準備が整えられています。

この期間中に、唯一妊娠可能な時期は排卵日前後のわずか数日のみとなります。

ただし、精神的・身体的な状況や変化,性行為などによって,排卵は前後にずれる可能性がありますので、毎日の基礎体温を参考にして下さい。

ピル(低用量)と排卵についてのまとめ

自然と起きている女性の排卵は、卵胞ホルモン(エストロゲン)がはたらき準備をし、その後黄体ホルモン(プロゲステロン)のはたらきによって、排卵がおきています。

その他にも様々なホルモンがはたらいて、月経や出産に関わっています。

低用量ピル(OC)により,女性のホルモンバランスを妊娠時と同じようにすることで排卵を抑制し、安全で安心な避妊を行えます。

毎日の基礎体温を測ることにより,排卵の時期を知ることができます。

避妊のために低用量ピルを服用することのメリットを中心に,女性の体内の仕組みについて紹介しました。。

引用:https://www.elecom.co.jp/